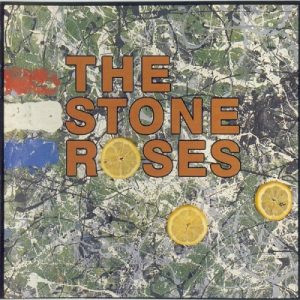

Stone Roses – 30 Anos em um Disco

De vez em quando o rock dá saltos em sua linha evolutiva. Vem uma banda/artista, lança um disco absolutamente fora do normal – para seu tempo – e o estilo incorpora aquelas informações, geralmente trazendo novidade e influenciando quem vem depois. Um desses avanços se deu em 1999/2000, quando The Strokes surgiu para o mundo trazendo um downsizing (para usar um termo caro aos neoliberais de plantão) para o rock progressivoide que Radiohead e congêneres vinham praticando. Neste caso, a chegada de uma sonoridade mais crua – também defendida por contemporâneos como White Stripes – não anulou o que vinha sendo feito até então. Resultado: entramos o milênio com duas possibilidades para o rock – Radiohead e sua turma ou Strokes e sua turma. Este foi o último salto que o estilo deu, imagino que esteja prestes a dar nova guinada aqui ou ali.Em 1989, o salto veio com o primeiro disco dos Stone Roses. E foi um imenso, impressionante avanço.

Já falamos aqui que a História não respeita a Matemática, certo? Os séculos, décadas não são períodos de tempo exatos, são os fatos que determinam a passagem do tempo. Ao levarmos isso em conta, podemos cravar que os anos 1990 já estavam em curso quando a estreia dos Stone Roses surgiu no mercado. Seu grande mérito e o motivo do salto evolutivo que propôs ao rock, era a incorporação da cultura das raves inglesas da época, captando exatamente seu significado – liberdade, resistência, juventude, espontaneidade – e suas manifestações adjacentes – drogas, música eletrônica, comportamento – trazendo tudo para o rock. Visto de hoje, parece que o trabalho do Stone Roses foi pequeno e pouco importante, mas é bom lembrar que o rock inglês alcançara relevância ao longo dos anos 1980 por ação das bandas alternativas, com The Smiths, The Cure e Echo & The Bunnymen à frente de uma multidão de formações que ainda reviravam a lata de lixo do pós-punk do início da década. A exceção a esta regra estava no U2, que já deixara o status alternativo há anos e estava prestes a fazer sua própria revolução dois anos depois, quando lançaria “Achtung Baby”, obra influenciada – e muito – pelo primeirão do Stone Roses.

O grupo era um quarteto formado por dois ex-colegas de colégio, pequenos e efêmeros gênios: Ian Brown e John Squire, nos vocais e guitarras, respectivamente. Além deles, Alan John Wren (Reni) na bateria e Gary Mounfield (Mani) no baixo. Juntos, os quatro conseguiram misturar influências sessentistas – de Byrds a Jimi Hendrix – com dance music eletrônica das raves e criaram uma batida/levada própria. Algo sinuoso, pulsante, multidirecional, que conduzia suas músicas e lhes conferia uma curiosa – e torta – “dançabilidade”. Esta ponte temporal entre anos 1960, especialmente em sua faceta sonhadora, hippie, colorida – e a música eletrônica, dançante e urbana daquele tempo, fez com que a música dos Stone Roses incorporassem o melhor de dois mundos.

Enquanto essas fusões musicais eram elaboradas pela banda, o próprio cenário cultural mudava. O surgimento de novos selos musicais, em decorrência da própria existência das raves, ajudou a democratizar o acesso das pessoas à música, o que contaminava emissoras de rádio, eventos locais e tudo que pudesse servir como meio de ir contra a caretice britânica da época, personificada no status de superastros que George Michael e Phil Collins haviam alcançado. Jovens da Velha Ilha buscavam – e encontravam – suas próprias sonoridades. Neste leque de opções, o Stone Roses pipocava em meio aos outros. Seu primeiro single pelo selo Silvertone – “Elephant Stone” – sucedeu dois lançamentos independentes – “So Young” e “Sally Cinnamon”. Estas três canções começaram a arrebanhar uma audiência fiel na Manchester natal, trazendo shows lotados na cidade. O burburinho se espalhou, a imprensa alternativa adotou a banda como a cara do rock inglês da época, estampando a cara do grupo nas capas de revista. Era a personificação daquele clima, que foi batizado como Segundo Verão do Amor, em alusão ao que acontecera vinte anos. As drogas, a música, a cor, a juventude, tudo estava reunido de novo. Funcionou.

Além do hype, o disco do Stone Roses se impõe por seus próprios méritos. O que se ouve é algo inusitado para o que vinha sendo produzido até então. Mas, curiosamente, há mais canções lineares e “alternativas” do que inovações. Podemos dizer que os grandes, enormes achados do disco são “I Am The Ressurrection” e “Fool’s Gold”, que beiram os dez minutos de duração enquanto se abrem a várias possibilidades de bateria/percussão/baixo, enquanto Squire leva sua guitarra para lugares que não eram visitados desde muito tempo pelo uso médio do instrumento na época. Mesmo sendo mais lineares, é possível notar a genialidade do grupo na trinca matadora de abertura do disco: “I Wanna Be Adored”, “She Bangs The Drums” e “Waterfall”, que elevam as possibilidades do tal “rock alternativo” e o posicionam de outra forma.

Tão rápido como veio, foi-se embora do Segundo Verão do Amor. Ao lado dos Stone Roses, uma leva de bandas que passaram a explorar a fusão de rock, drogas e eletrônica, com Charlatans, Blur e Inspiral Carpets como suas melhores apostas. Em questão de dois, três anos, tudo estaria acabado e um novo tipo de rock se estabeleceria – o britpop. O tempo levou o Stone Roses da vanguarda absoluta à banalidade e o descompasso, algo que também é

típico no estilo. Com o tempo, ficou evidente que a missão do quarteto de Manchester foi existir para criar este seu primeiro disco. Ele funciona como um portal dimensional que funde décadas em meses como se não houvesse outro jeito. E talvez não haja. O fato é que o álbum permanece interessante e pouco datado hoje em dia. É um trabalho que ainda está suspenso no ar, em seu próprio clima, criando seus efeitos, lentos, imperceptíveis, mas ainda vivo e interessante.

Em tempo: uma das imagens que significam modernidade até hoje é dos integrantes do Stone Roses descendo uma colina no clipe de “Fool’s Gold”, que a MTV Brasil veiculava em alta rotação no início de suas atividades. Aquilo ali era o futuro que havia chegado.

Carlos Eduardo Lima (CEL) é doutorando em História Social, jornalista especializado em cultura pop e editor-chefe da Célula Pop. Como crítico musical há mais de 20 anos, já trabalhou para o site Monkeybuzz e as revistas Rolling Stone Brasil e Rock Press. Acha que o mundo acabou no início dos anos 90, mas agora sabe que poucos e bons notaram. Ainda acredita que cacetadas da vida são essenciais para a produção da arte.