Bituca – A divindade Milton Nascimento?

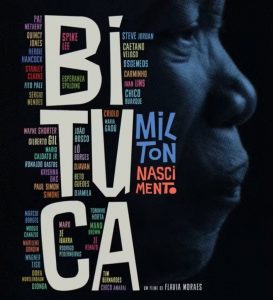

“Bituca – Milton Nascimento” está em cartaz em várias salas no Brasil. O documentário de Flavia Moraes é uma ambiciosa e importante produção sobre a carreira de Milton, especialmente sobre seus momentos mais recentes, em que esteve fazendo seus últimos shows aqui e no exterior, até o derradeiro espetáculo, “A Última Sessão de Música”, que teve lugar no Mineirão, em 13 de novembro de 2022. Com narração de Fernanda Montenegro e um sem-número de convidados, “Bituca” é praticamente perfeito para um tipo de público – o que consome a arte de Milton sem muitos questionamentos ou reflexão. Gente que ouve “Maria, Maria” ou “Coração de Estudante” e se emociona, ou ainda, jovens que adquiriram suas cópias em vinil do “Clube da Esquina” recentemente, dentro do processo de redescoberta da obra. Convenhamos, é o público mais abrangente, justamente contemplado por uma produção tão cuidadosa em termos técnicos e com um roteiro eficiente, que cumpre essa função de exaltar a entidade Bituca como um ser à prova de falhas, movido apenas por música, que leva seu canto – hoje combalido, mas outrora poderosíssimo – até onde o povo está. Aquela inexplicável criatura que encanta jazzistas no exterior, que inspira seus contemporâneos e amigos dentro do Brasil. Afinal de contas, como pergunta o roteiro, “como definir Bituca”? Pois é, este é o maior problema do documentário.

Seria simples e surpreendente a opção por um roteiro que mostrasse Milton como um ser humano. O único aspecto humano que “Bituca” se permite é tangenciar questões sobre preconceito racial, muito bem expostas e superadas pelo brilho intenso do artista, sua história e trajetória. Mas, e o resto? Como o menino negro que foi do Rio para Três Pontas com três anos de idade, adotado por pai e mãe brancos, resistiu ao “Brasil profundo”? E como este menino, depois jovem, foi para Belo Horizonte, depois para o Rio e para o sucesso? E qual era a dimensão deste sucesso? Porque, sabemos bem, Milton e a maioria de seus contemporâneos – Chico, Gil, Caetano, todos presentes – não era um multivendedor de discos nos anos 1970/80. Como sua música, elaborada e revestida de uma poesia “elitizada” penetrou em rincões progressistas da classe média brasileira daqueles tempos de ditadura civil-militar? “Bituca” seria interessantíssimo se mostrasse como isso aconteceu, quais as opções de Milton, como era sua relação com músicos e pares, mas não. Segundo o roteiro, Bituca estava acima desses problemas elementares e humanos.

O documentário não dá qualquer detalhe sobre seus álbuns. Em poucos momentos, menciona “Native Dancer”, disco gravado pelo jazzista americano Wayne Shorter, em 1975, no qual Milton foi convidado, sendo devidamente conduzido ao gosto do público americano de jazz naquele momento. Nem o badalado “Clube da Esquina” é detalhado, com o foco da narrativa mostrando mais a camaradagem dos músicos de Belo Horizonte naquele fim de anos 1960 – Beto Guedes, Lô Borges, Marcio Borges, Toninho Horta à frente. Nenhuma menção sobre gravações, sobre repertório, sobre a banda que acompanhava Milton, o Som Imaginário, ou sobre suas colaborações com Mercedes Sosa, Alaíde Costa, Chico Buarque, Pena Branca e Xavantinho ou Caetano Veloso. Nada. Aliás, este é um documentário sobre um músico em que pouco há sobre suas canções. E menos ainda sobre sua vida particular, seus amores, seus amigos, seus dissabores, a aproximação com os índios e as gravações do álbum “Txai”, em 1991, que levou o cantor e compositor mineiro ao Xingu, visando coletar sons das tribos do lugar. Nada sobre o período em que Milton teve sérios problemas de saúde e sua recuperação materializada no álbum “Rouxinol”, de 1998. Nada.

O primeiro show de Milton que assisti foi em 1987, no Maracanãzinho. Ele comemorava os vinte anos da canção “Travessia”, dele e de Fernando Brant, que o apresentara para o público dos festivais da canção. No YouTube é possível ver uma entrevista dele para a jornalista Leda Nagle, na qual Bituca se mostra incomodado por sua música ser considerada pela crítica musical como “elitizada”. Nos cerca de nove minutos do vídeo, há mais humanidade e sinceridade. O último foi em Niterói, em novembro de 2019, quando ele esteve no Ginásio Caio Martins, tocando um repertório baseado nos dois álbuns “Clube da Esquina”, com a mesma banda que o acompanharia nas últimas apresentações. Foi um show ok, com problemas, mas salvo pela beleza das canções e pela força da presença de Milton, já bastante frágil. Em 2018, a HBO exibiu uma reveladora série de quatro episódios, que mostrava a intimidade do cantor e compositor num nível muito mais tangível. Em “Milton Nascimento – Intimidade e Poesia”, era possível ver traços humanos e explicações para as condições que pautaram os últimos anos de atividade de Milton.

A obra de Milton Nascimento é tão importante para as pessoas e para a MPB que, ao invés de ser colocada num altar de inexplicabilidade, deveria ser esmiuçada, mapeada, mostrada no máximo de detalhes. Quem sabe, num futuro próximo, alguém resolva abordar esses aspectos humanos em Milton. Continuo teimando em achar que, sem eles, seria impossível ver Bituca desse jeito divino. E, vejam ele é. Só que este filme banaliza qualquer possibilidade de entendimento desse processo, a meu ver, o fato mais importante em sua vida. Vejam, mas procurem mais sobre a vida do homem.

Carlos Eduardo Lima (CEL) é doutorando em História Social, jornalista especializado em cultura pop e editor-chefe da Célula Pop. Como crítico musical há mais de 20 anos, já trabalhou para o site Monkeybuzz e as revistas Rolling Stone Brasil e Rock Press. Acha que o mundo acabou no início dos anos 90, mas agora sabe que poucos e bons notaram. Ainda acredita que cacetadas da vida são essenciais para a produção da arte.